コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、「『人』と『絆』を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します」という企業理念を実践していくことにより、誠実に社会的責任を果たし、広く社会から信頼を得て、継続的な企業価値向上を目指すことを重要なミッションと位置づけております。

この考え方に基づき、事業活動を通じて、すべてのステークホルダーと良好な関係を築き、迅速で効率的、健全かつ公正で透明性の高い経営を推進するため、経営の監督機能強化や情報の開示に取り組むなど、適宜必要な施策を実施しております。

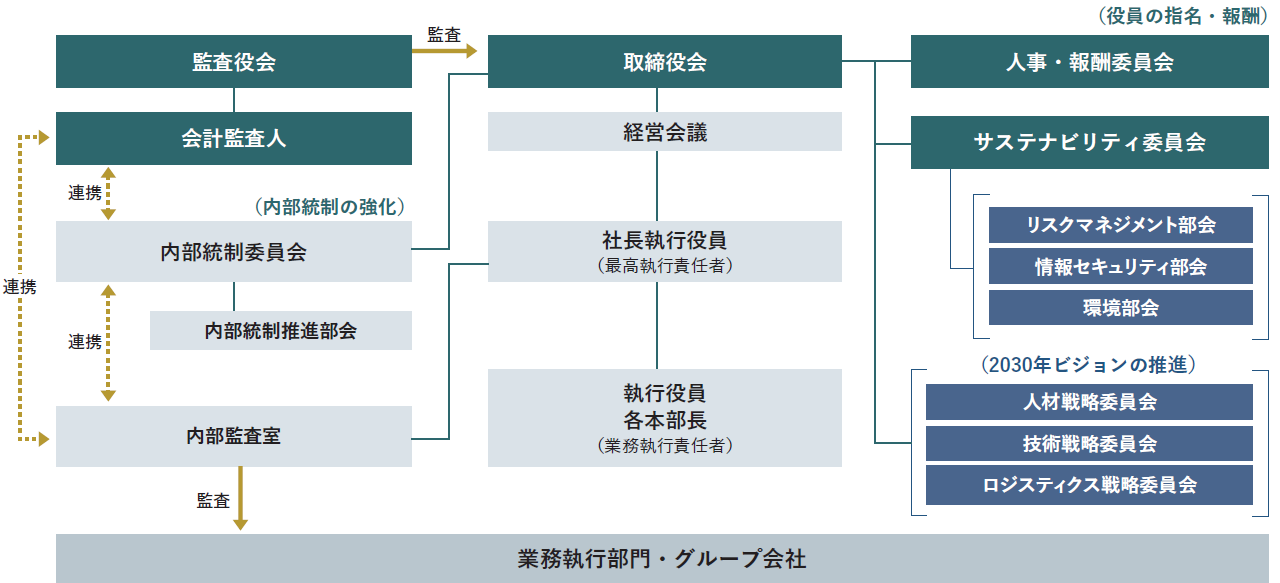

体制図

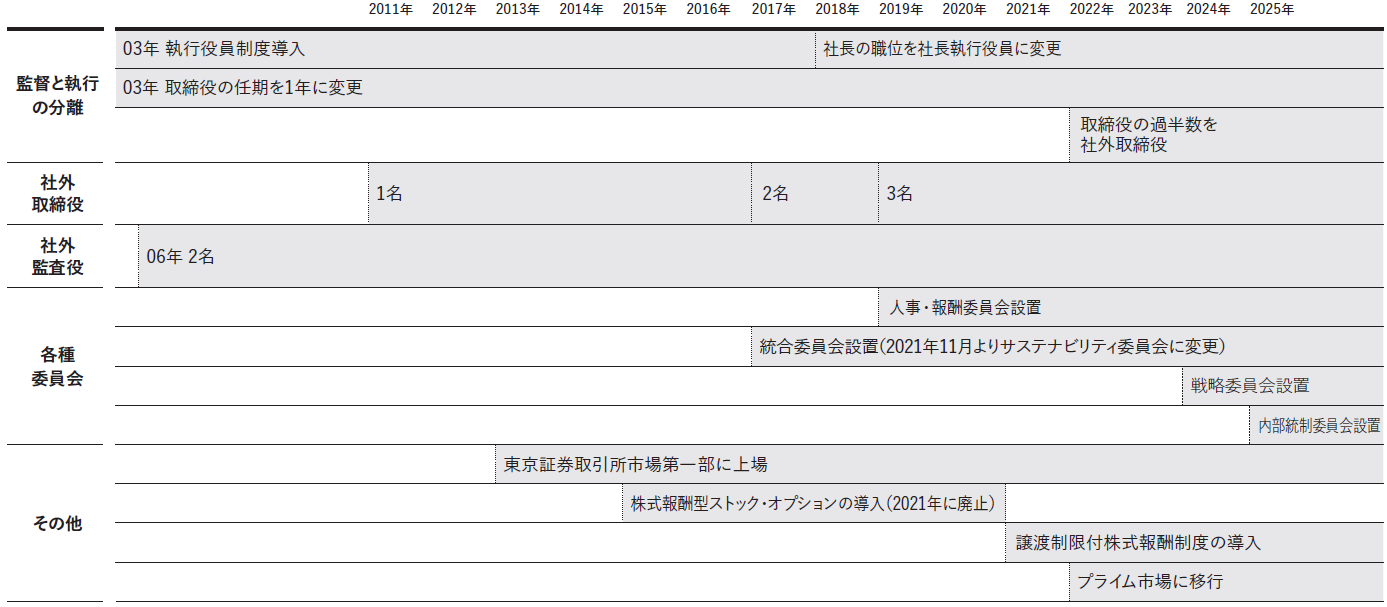

コーポレート・ガバナンス強化のあゆみ

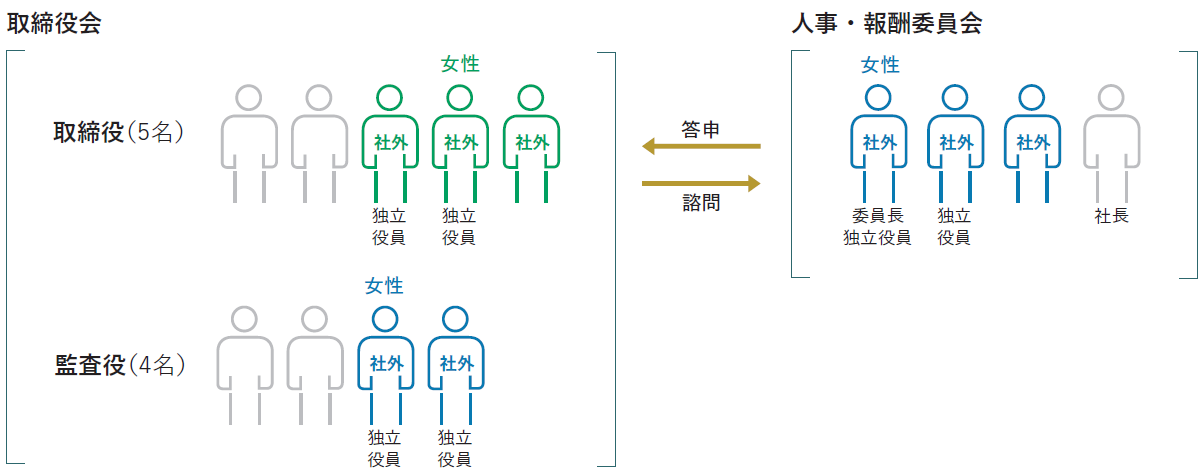

取締役会の構成

取締役会は、経営の監督と執行の分離を明確にするため、取締役5名のうち3名、監査役4名のうち2名は社外役員で構成しています。また、社外役員5名のうち4名は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ています。2019年6月には取締役会の諮問委員会である「人事・報酬委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を進めています。

| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |

|---|---|---|---|

| 代表取締役会長兼社長執行役員(議長) | 鴻池 忠彦 | 17回 | 17回 |

| 取締役専務執行役員 | 鴻池 忠嗣 | 17回 | 17回 |

| 社外取締役 | 大田 嘉仁 | 17回 | 17回 |

| 増山 美佳 | 17回 | 17回 | |

| 藤田 泰介 | 17回 | 15回 |

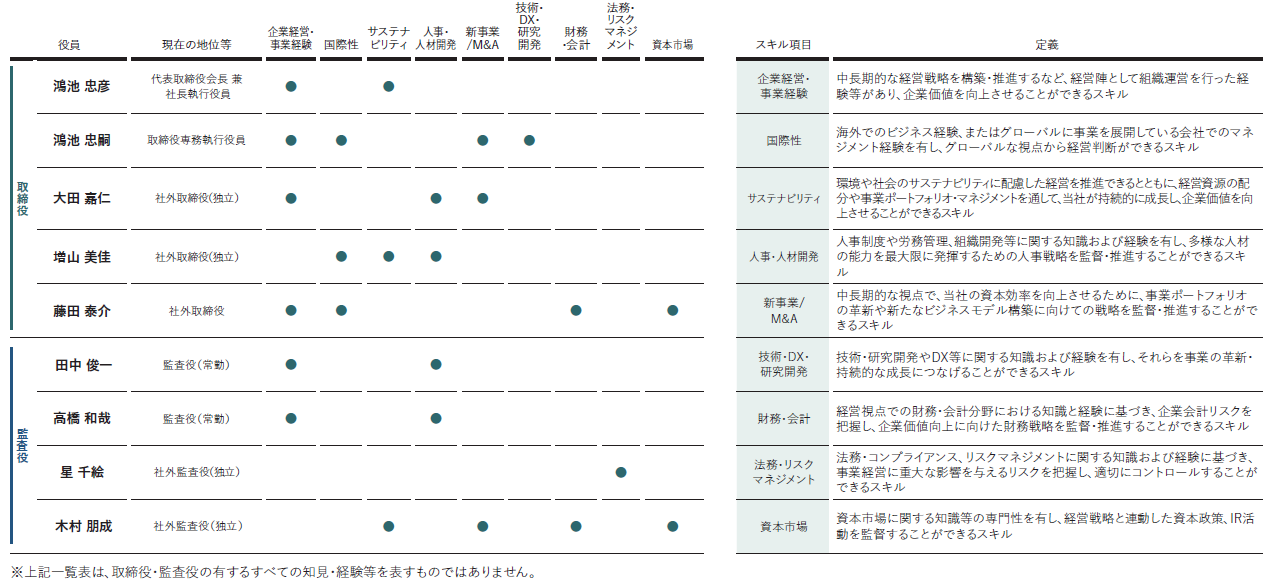

スキルマトリックス

人事・報酬委員会

半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする人事・報酬委員会は、当社の取締役、監査役および執行役員の指名、ならびに取締役、執行役員の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的としています。

独立社外取締役2名、社外取締役1名、社内取締役1名の合計4名によって構成(2025年3月31日現在)され、独立社外取締役の割合は半数にとどまりますが、独立社外取締役が委員長を務めていることもあり、人事・報酬委員会の独立性・客観性は確保できているものと判断しています。

2025年3月期の出席状況

| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |

|---|---|---|---|

| 社外取締役(委員長) | 増山 美佳 | 10回 | 10回 |

| 代表取締役会長兼社長執行役員 | 鴻池 忠彦 | 10回 | 10回 |

| 社外取締役 | 大田 嘉仁 | 10回 | 10回 |

| 藤田 泰介 | 10回 | 10回 |

役員報酬制度

当社は、2021年2月12日に開催した取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、今般、中期経営計画2027のスタートに合わせ、2025年6月18日に開催した取締役会において、当該方針および役員報酬制度を一部改定することを決議しました。なお、当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする人事・報酬委員会にあらかじめ諮問し、答申を受けております。

当社の取締役および執行役員(取締役を兼任しない執行役員をいう。以下同じ。)の個人別の報酬等に係る基本方針および決定方法は次のとおりです。

基本方針

- 企業理念「私たちの使命」の実現に貢献するものであること

- 「2030年ビジョン」の実現に向けた優秀な経営陣の確保・維持に資すること

- 常に期待を超えるというチャレンジ精神を促すものであること

- 業績との連動性が高い設計であること

- 中長期的な株価連動報酬を継続すること

- 従業員・株主をはじめとしたステークホルダーに対して、説明責任を果たせる透明性・公正性が担保された設計であること

報酬体系とその概要

取締役の報酬は、月例の金銭報酬(基本報酬・業績連動報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績、従業員給与の水準、および他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を決定しております。なお、取締役に対する賞与については、今般の改定により廃止することといたしました。

| 報酬の種類 | 概要 | ||

|---|---|---|---|

| 金銭報酬 | 月例報酬 | 基本報酬 | 役位、職責に応じた固定報酬として、毎月支給する。 |

| 業績連動報酬 | 事業年度ごとの業績を弾力的に報酬に反映するため、前年度の会社業績(全社業績、部門業績)の達成度、および中期計画に対する個人の成果、経営への貢献度等の評価に基づく個人業績により算出した額を毎月支給する。なお、報酬算定の基礎となる評価指標やその値等は、取り巻く環境の変化に応じて、必要の都度、人事・報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行う。 | ||

| 非金銭報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 役位、職責に応じた中長期的なインセンティブ報酬として、取締役退任時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式を、社外取締役を除く取締役に対し、毎年、一定の時期に付与する。 | |

また、執行役員の報酬制度についても、金銭報酬(基本報酬、業績連動報酬)および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績等を総合的に勘案して報酬額を決定しております。

報酬の種類別の支給割合

業務執行取締役および執行役員の報酬の種類別の支給割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の比率の目安を5:3:2とした上で、上位の役位ほど業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬のウェイトが高まる構成とし、人事・報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、社外取締役については、会社業績に左右されず社外の立場から客観的な意見・助言、および監督・指導を行う役割に鑑み、基本報酬のみとしております。

業績連動報酬・非金銭報酬等に関する事項

業績連動報酬

2025年度からの中期経営計画2027のスタートにあたり、業績連動報酬の算定の基礎となる評価指標を変更することといたしました。具体的には、経営目標との連動性を考慮し、企業収益力と企業価値の持続的な向上と資本効率の向上をより意識した経営を実践していくことを目的として、従来の事業規模を追求する売上高に代え、ROE(自己資本利益率)を取り入れることといたしました。

具体的な評価指標の内容、および報酬額の決定方法は以下のとおりです。

業績連動報酬の評価指標

| 評価項目 | 評価指標 | 指標選定の考え方 | |

|---|---|---|---|

| 改定前(~2025/3期) | 改定後(2026/3期~) | ||

| 全社業績 | 売上高 | - | - |

| 営業利益 | 営業利益 | 全社の事業活動の成果として、全社の連結営業利益の達成度を評価 | |

| - | ROE | 自己資本に対する効率的な利益の獲得度合いを評価 | |

| 時価総額改善率 | 時価総額改善率 | 当社の事業活動に対して、株主・投資家が評価する企業価値の改善度を評価※ ※事業年度期間中の当社の時価総額(株価)とTOPIXの平均変動率を相対評価 |

|

| 部門業績 | 営業利益 | 営業利益 | 管掌部門の事業活動の成果として、当該部門の連結営業利益の目標に対する達成度を評価 |

| 個人業績 | 個人別業績(査定) | 個人別業績(査定) | 中期経営計画に対する個人の取り組み状況、経営への貢献度等の個人目標に対する成果を定性的に評価 |

なお、個人業績については、その評価プロセスとして、事業年度ごとに代表取締役社長執行役員は、対象者との期首・期末面接により目標設定およびその成果の評価(対象者との面談を下位の取締役または執行役員が行う場合は、目標設定の確認と下位の面談者の一次評価を踏まえた二次評価)を行うこととしております。当評価については、その妥当性・透明性を担保するため、評価結果について人事・報酬委員会に報告し意見を求めることとしております。また、代表取締役社長執行役員については人事・報酬委員会が直接評価を行います。

業績連動報酬の評価指標

取締役・執行役員それぞれの役位、職責に応じて基準額を定め、事業年度ごとに各評価項目の評価に応じて、基準額の0~200%の範囲内で、支給額を決定することとしています。具体的な評価項目ごとのウェイトは、次のとおりです。

| 評価項目 | 取締役社長執行役員 | 取締役副社長執行役員 | 取締役専務執行役員 | 専務執行役員 | 常務執行役員、執行役員 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| コーポレート系役員 | 事業系役員 | ||||||

| 全社業績 | 営業利益、ROE、 時価総額改善率 |

80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 30% |

| 部門業績 | 営業利益 | - | - | - | - | - | 30% |

| 個人業績 | 個人別業績 (査定) |

20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |

非金銭報酬等

中長期的なインセンティブ報酬として毎期支給する譲渡制限付株式報酬については、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式を付与するために、支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内とします。なお、非居住者(日本国外の居住者)であること等により、譲渡制限付株式の付与が困難または相当でない取締役・執行役員に対しては、譲渡制限付株式を付与せず、その代替として金銭報酬その他の報酬を支給できるものとしております。

報酬等の決定の委任に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、人事・報酬委員会の答申に基づき取締役会が決議することとしております。ただし、取締役会は、個人別の報酬額の決定にあたり代表取締役社長執行役員にその具体的内容を委任することができ、委任を受けた代表取締役社長執行役員は、人事・報酬委員会による答申内容を尊重し、決定をしなければならないこととしております。

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||

| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||

| 取締役(社外取締役を除く) | 152 | 64 | 72 | 16 | 2 |

| 監査役(社外取締役を除く) | 48 | 48 | - | - | 3 |

| 社外役員 | 59 | 59 | - | - | 6 |

| 計 | 259 | 171 | 72 | 16 | 11 |

取締役会の実効性評価

持続的な企業価値向上のため、2016年3月期から、取締役会の構成や運営、議論の内容やサポート体制などの評価を年1回実施し、取締役会の機能強化を図っています。

評価概要

| 評価主体 | 各取締役・監査役による自己評価および第三者機関による評価 |

|---|---|

| 評価手法 | アンケートおよびインタビュー |

| 回答方式 | 無記名方式 |

| 評価項目 | ● 取締役会の在り方 ● 取締役会の構成 ● 取締役会の運営 ● 取締役会の議論 ● 取締役会のモニタリング機能 ● 社内取締役のパフォーマンス ● 社外取締役のパフォーマンス ● 取締役・監査役に対する支援体制 ● 役員トレーニング ● 株主(投資家)との対話 ● 自身の取り組み ● 取締役会の諮問委員会 |

評価プロセス

- 評価方法の検討

- 取締役・監査役へのアンケートおよびインタビューの実施

- 第三者機関による集計および評価のフィードバック

- 評価結果に基づく検討

評価結果

当社は取締役会の実効性評価にあたり、より客観的な視点を取り入れるため、全取締役・監査役に対し、第三者によるアンケート調査(自己評価)および個別インタビューを実施しました。この結果、これまでの改善取り組みにより取締役会は総じて実効的に機能しているとの意見が多かった一方で、取締役会の構成、資料提供・事前説明等を含む取締役会の運営、取締役会の付議事項の整理や中長期的な経営戦略に関する議論の充実、内部統制システム運用状況の監督方法等の課題が提起されました。このことを踏まえ、今後、これらの課題を中心に改善を検討し、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。

取締役会の2025年3月期の活動実績

2025年3月期は、取締役会を17回開催しました。主な議案は、以下のとおりです。

- 諸規程の制定・改廃

- 組織機構の改正

- 重要な事業計画

- M&A等に関する事項

- 株主総会に関する事項(例:株主総会付議議案の決定)

- 株式に関する事項

- 開示(会社情報の公表)

- 建物・構築物、土地等の購入、賃貸借など(例:新規拠点の設立に関するもの)

- 執行役員の選任

- 財務に関する事項(例:借入金に関するもの)

- 関係会社に関する事項

- その他経営に関する重要な事項

主な討議内容

2024年5月度の取締役会にて、取締役会の実効性に関するアンケート結果について討議しました。その場において、今後の取締役会で、経営に関わる重要な課題について、討議のテーマを設定しました。

- 中期経営計画2027の策定および2030年ビジョン修正に関する討議について

中期経営計画2027(2026年3月期~2028年3月期)の策定プロセスにおいて、2030年ビジョンとの整合性を確保しつつ、より野心的かつ実現可能な目標設定について詳細な討議を実施しました。利益率のさらなる向上とROE10%の確実な達成に向けた具体的な施策の明確化を進めるため、事業ポートフォリオの最適化と収益構造の変革について議論を深めました。

戦略的整合性、ICT投資における基盤強化の重要性についても集中的に検討を行いました。これらの討議を通じて、中期経営計画の策定方針を確立しました。

- 資本政策に関する討議について

企業価値向上の基盤となる資本政策について、現状の課題認識を詳細に分析し、次期中期経営計画における財務戦略の方向性を討議しました。具体的には、財務定量目標の設定根拠、キャッシュ・アロケーションの最適化方針、株主還元政策の定量目標について、資本コストを意識した議論を展開しました。

成長投資と株主還元の最適なバランスについては、営業キャッシュフローの配分を前提として、成長投資の投資効率、配当性向の妥当性等、多面的に検証を行いました。これらの討議結果は次期中期経営計画の資本政策に反映されています。

- サステナビリティに関する討議について

ESG評価機関による当社グループのESG評価を踏まえ、非財務目標である「環境」「人」「技術」の今後の戦略について活発な議論がなされました。

マテリアリティの特定を通じて、サステナビリティにつながる施策を推進するとともに、多様なステークホルダーとのコミュニケーションを図ることで、中長期な企業価値向上に向けて取り組みを強化してまいります。

- 株主、投資家との対話結果に関する討議について

当社グループでは、IR活動のPDCAサイクルの一環として、投資家の視点から経営を見直すIRフィードバックを継続的に実施し、その結果を取締役会で定期的に討議しています。IR活動を通じて得られた投資家からの意見として、2030年ビジョン達成に向けた成長戦略の一層の明確化、配当政策を含む株主還元のあり方について、より具体的な説明が求められていることを確認しました。

株主、投資家との対話で得られた貴重な知見を経営戦略に反映させることで、当社グループの変革を加速し、持続的な企業価値向上の実現に向けた取り組みを強化してまいります。

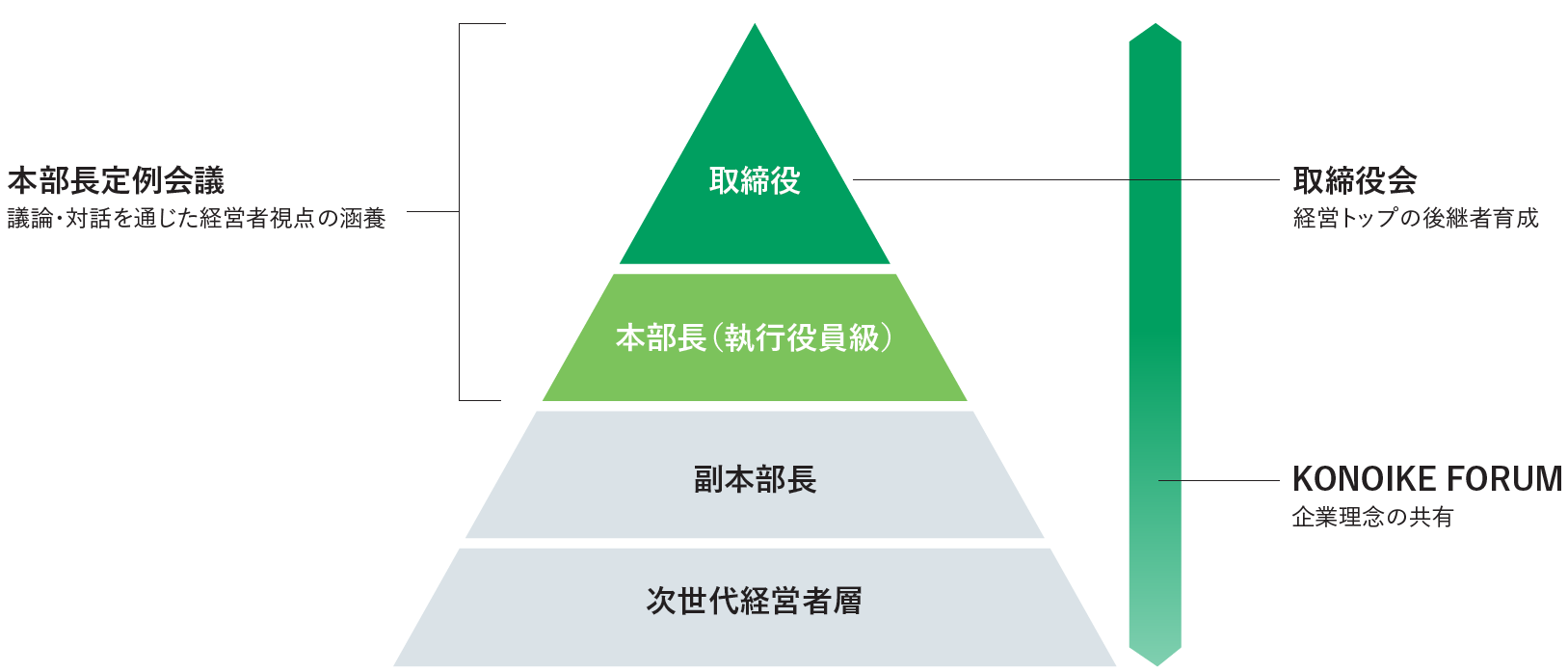

後継者育成

KONOIKEグループでは人材育成を持続的成長の柱と位置づけています。社長および取締役(執行役員兼務)と各本部長(執行役員級)は、月1回の本部長定例会議で業務執行についての情報共有を行っています。各本部長は、取締役との議論・対話を通じて、経営者の視点の涵養に努めています。また、人材基盤のさらなる強化に向けた取り組みの一環として、必要に応じて議論の場を設定し、KONOIKEグループの戦略や理念などについて意見を交わし、新規事業へのチャレンジや既存事業の拡大意欲を喚起しています。その他、本社部室長・支店長などの次世代経営者層は、日常業務のなかで、相互の信頼関係を構築しています。次世代経営者層以上を対象とした社内セミナーにより、企業理念や行動指針の共有を図り、経営上必要な経験やノウハウを、世代間で途切れることなく継承しています。

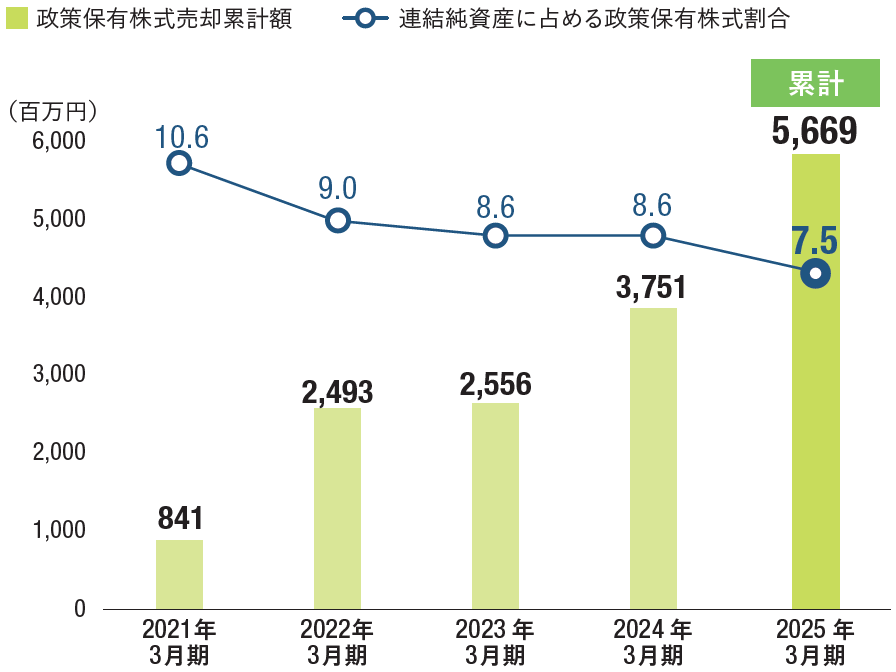

政策保有株式

基本方針

当社は、さまざまな分野において、パートナーシップを重視した事業活動を展開していることから、事業上重要なお客さまとの間の取引関係の維持・強化等により、中長期的な企業価値の向上を図るため、政策的に株式を保有することがあります。

なお、個別の政策保有株式については、毎年、取締役会において、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、定期的に保有の適否を検証し、適宜売却を行い、縮減を図っております。

議決権行使基準

当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、画一的に賛否を判断せず、発行会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上につながるかどうかなどの観点から、議案ごとに検討し判断しています。なお、当社は、株主価値を毀損するような議案については、肯定的な議決権の行使を行いません。

政策保有株式の縮減状況

リスクマネジメント

リスクマネジメントに対する基本方針

KONOIKEグループでは、企業経営に重要な影響を及ぼすリスクを低減させるとともに、非常事態が万が一発生した場合に、迅速かつ的確な対応ができる危機管理体制の確立を目的として「リスクマネジメント規程」および「危機管理基準」をKONOIKEグループの基本方針として制定しています。

リスク管理体制

KONOIKEグループでは、前述の「リスクマネジメント規程」を基に、企業価値を毀損させる可能性のある懸念事項をリスクとして捉え、次のように定義しています。

- 戦略的意思決定によりKONOIKEグループの成長およびサステナビリティを巡る課題の解決を図り、将来に向け企業価値を向上させるにあたり、これを阻害するリスク

- 法令遵守や経営課題への取り組み不足他、既存の事業活動や業務運営の健全な展開を阻害し、現在の企業価値を毀損させるリスク

これらのリスクに対しては、“予防と抑制”に重点を置いた管理を行い、事故やトラブルを未然に防ぐとともに社会責任を果たし、現在の企業価値の維持ならびに将来の企業価値向上に努めています。

運用については、リスクマネジメント担当を部会長とするリスクマネジメント部会を四半期ごとに開催しており、リスクマップに基づき選定される優先対策リスクを中心にリスク対策の確認や取り組み状況のモニタリングを実施するなど、リスク低減に向けた活動を行っています。

危機管理体制

社内外の事象に起因し、突発的もしくは管理不十分により生じたKONOIKEグループの存続および事業継続を脅かす事態をクライシス(危機)と捉え、それらが顕在化した場合の緊急対応、復旧活動、さらには有事下での事業継続活動を包括してクライシスマネジメント(危機管理)と定義しています。前述の「危機管理基準」を定めるほか、自然災害に備えて各種マニュアルを常備するなど、発生した事象に対して適切かつ迅速に対応できる体制を構築しています。

巨大地震やパンデミック等、大規模自然災害により事業継続が困難になるなど、リスクが顕在化した際には、代表取締役会長兼社長執行役員をトップとして、危機管理委員会を招集し、非常事態と判断した場合は、対策本部を設置して危機の対処に当たります。体制の構築だけでなく、対策本部設置訓練や安否確認訓練などにより対応力強化にも努め、被害を最小限に抑えられるように取り組んでいます。またKONOIKEグループでは、これまでも地震や台風等の自然災害発生時に、物流、医療、空港業務などを通じて社会インフラの緊急支援対応に取り組み、緊急時対応の経験を重ねてきました。これらの知見をもとに、災害時における被災地の支援にも積極的に貢献していきたいと考えています。

KONOIKEグループにおけるリスクアセスメント

KONOIKEグループでは、リスクアセスメントをリスク管理のプロセスの第一歩と捉え、分析・評価を中心としたリスクの現状把握を行っています。

この取り組みは、対策の検討や優先順位づけ等の意思決定を行うための基礎的なデータの収集を目的として実施し、リスク管理において重要なプロセスに位置づけられます。リスクアセスメントは、サステナビリティ委員会の傘下のリスクマネジメント部会が中心となり実施します。リスクアセスメントにおいて特定された優先対策リスクについては、所管部門を決定し、所管部門が中心となり、具体的な対策の実行・改善を行います。

リスクマネジメント部会は、所管部門における取り組み状況をモニタリングする役割を担います。