コンプライアンス

企業倫理規程

第1章 総則

(目的)

- 第1条 この規程は、企業倫理を確⽴するための、会社の⾏動基準を定める。

(基本理念)

- 第2条 会社は、企業理念の実践を通じ会社を取り巻く多様なステークホルダーの幸福と安全で安心な社会の実現を目指す。

- 2 経営者は、この規程の実践を自ら重要な役割と認識し、率先垂範の上、関係者への周知と定着化、ならびに企業倫理徹底のための社内体制の整備に努めなければならな い。

- 3 役員および従業員は、この規程の定めるところにより、高い倫理感をもって会社のために忠実に職務を遂行しなければならない。

(規程違反への対応)

- 第3条 この規程に抵触する事態に対しては、速やかにその解決を図るとともに、原因の究明および再発の防止に努めなければならない。

- 2 会社は、規程違反に関係した役員および従業員を厳正に処分する。

第2章 ⾏動基準

(行動の原則)

- 第4条 会社は、経営活動全般について、全ての法令を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって、「公明正大」に行動する。

- 2 会社は、事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければいけないことを認識し取り組みを推進する。

- 3 国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律、⽂化、慣習等を尊重し、相互信頼を基盤とした事業活動を推進する。

(信頼される会社)

- 第5条 会社は、お客様および社会の多様化するニーズに的確に応えうる、安全で高品質なサービスを開発、提供することにより、お客様の高い信頼と満足を獲得する。

- 2 会社は、顧客情報、個人情報を含めた会社の情報資産の重要性を認識し、情報セキュリティ管理体制の構築と継続的改善により、それら情報資産を適切に保護する。

(公正な取引)

- 第6条 会社は、取引において、公正、透明、自由な競争を行う。政治、行政とは、透明性の高い、健全かつ正常な関係を構築する。

- 2 会社は、仕入業者・委託業者等との取引において、優越的な地位を利用して不当な取引は行わない。

(企業情報の提供)

- 第7条 会社は、顧客、取引先、株主、投資家、地域社会等のステークホルダーに対し、適宜適切に企業情報を提供する。

(職場環境の整備)

- 第8条 会社は、ハラスメントを許さない、従業員一人ひとりの人格を尊重し、規律ある安全で安心な働きやすい職場環境作りに努める。

(環境問題への取り組み)

- 第9条 会社は、地球温暖化など環境を巡る様々な問題が人類共通の課題であることを認識し、持続可能な社会を実現するため、世界の人々と協⼒して地球環境問題の解決に取り組む。

(社会貢献)

- 第10条 会社は、「良き企業市⺠」として、積極的に社会貢献活動を⾏う。

(反社会的勢⼒との関係遮断)

- 第11条 会社は、市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒および団体とは、一切の関係を遮断する。

- 2 会社は、反社会的勢⼒による被害を防止するための社内体制の整備、ならびに企業⾏動への反社会的勢⼒の介⼊防止に努める。

ハラスメント防止に関する基本方針

基本理念

私たちKONOIKEグループはハラスメントを決して許しません。すべての役員・従業員がお互いを尊重し、規律ある、安全で安心な、職場環境づくりに取り組んでいきます。

行動指針

- KONOIKEグループは、職場等における下記のハラスメント行為を許しません。

- ① パワーハラスメント

- ② 妊娠、出産、育児休業、介護休業に関するハラスメント

- ③ セクシャルハラスメント

- ④ その他ハラスメント

- この方針の対象は、KONOIKEグループの社内規程の適用を受ける役員・従業員、さらに取引先の役員・従業員の方、KONOIKEグループに関係する方を含みます。

- ハラスメント防止のため、当基本方針を周知し、従業員一人ひとりがハラスメント問題について正しく理解するための研修や教育、啓発活動を行います。

- 電話・文書・メール等でハラスメントに関する苦情・相談の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対応します。

- 苦情・相談に関与したものに対し、以下の対応を徹底します。

- ① プライバシーや人権の尊重

- ② 問題処理に必要な場合を除き、知りえた相談内容等の秘密の保持

- ③ 事実確認への協力に応じたこと等を理由とする不利益扱いの禁止

- ハラスメント行為を行った者には、KONOIKEグループの社内規程に基づき、懲戒処分を行います。また、被害者に対し、就業環境の改善に向けて必要な措置を講じるとともに、再発防止に努めます。

- ハラスメント防止対策について、定期的な見直しを行い、継続的改善に取り組みます。

制定日:2021年10月1日

鴻池運輸株式会社

代表取締役会長兼社長執行役員

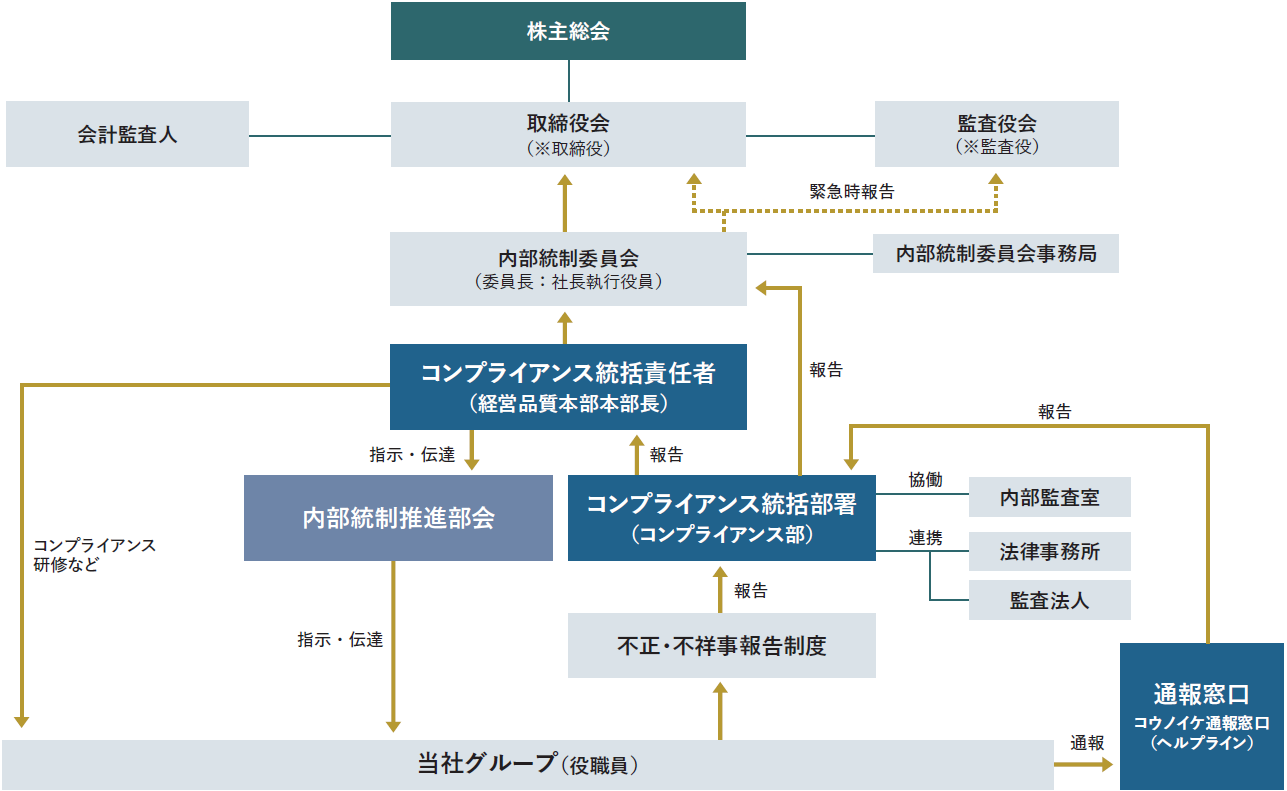

コンプライアンスへの取り組み

KONOIKEグループは、企業理念の実践により「お客さまと社会から信頼され、愛される会社」となるため、法令および社会的規範を遵守し、透明かつ公正に事業活動を遂行しなければなりません。そのために「企業倫理規程」を制定し、その遵守と実践的運用のため下位規程として「コンプライアンス規程」や「コウノイケ通報窓口(ヘルプライン)運用基準」を定めて運用し、グループ全体のコンプライアンス意識の向上に努めています。

また2025年5月30日に経営品質宣言を公表し、創業時の理念に立ち返ることに加え、50年、100年後の未来を見据えたコンプライアンスへの思いを発信しています。

コンプライアンス社内研修

総合職社員に対しては、年次・階層研修の際にコンプライアンス教育を実施しています。その際に基本的な考え方を毎回確認することに加え、社内外の不正事例・不祥事事例・行政機関からの指摘事項を説明し、倫理観の啓発に取り組んでいます。「倫理観・社会的価値観」や「社会的規範」に従い、すべてのステークホルダーに誠実に向き合い良き企業市民であることを目標としています。さらにeラーニングの対象範囲を広げて専門職社員やグループ会社社員にも開放した上で、コンプライアンス関連講座を開講しグループのコンプライアンス意識の向上を図っています。

海外現地法人に対する取り組み

国内と商習慣が異なる海外現地法人については、KONOIKEグループの考え方の浸透を図る必要があります。eラーニングによるコンプライアンス教育の実施に加え、コンプライアンス意識調査やエンゲージメント調査により各現地法人における職場の風土や社員の愛着心を測り、カタリバをはじめとした取り組みを通じてエンゲージメントの向上を図っています。また、マネジャー向けに「企業倫理規程」の勉強会を開催し、「安全で働きやすい職場づくり」「企業市民としての貢献と環境への配慮」「公正な取引」という基本的な考え方の徹底を進めています。

内部通報制度

KONOIKEグループでは、内部通報制度としてコウノイケ通報窓口(ヘルプライン)を設けています。社内への通報に不安を感じる場合でも安心して利用できるよう、社内窓口に加え、弁護士事務所を社外通報窓口として定めています。また、事案の内容に応じては、監査役が通報を受け付けるケースもあり、その場合は担当部署と連携を取り、事案の調査に当たります。通報内容は内部統制委員会を経て、取締役会に報告されますが、特に重要性や緊急性の高い案件については、内部統制委員会より速やかに個々の取締役に報告がなされ対処に当たります。また、海外においても内部通報制度を一部でスタートしており、段階的に拡大していく計画です。

内部統制委員会

内部統制に関して、従来は財務経理本部長・経営品質本部長をトップとする内部統制部会において業務上発生した内部統制の不備について共有し、水平展開を行うにとどまっていました。その結果2023年の不正事案が発生するに至り、2024年4月より社長執行役員をトップとする経営品質協議会により再発防止策に取り組んできました。この再発防止の取り組みのなかで、経営幹部によるコンプライアンスへの関わりに不十分な点があると判断したことから、社長執行役員を委員長としてすべての本部長を委員とする内部統制委員会を編成し、取締役会の諮問機関として位置づけました。同委員会ではいわゆる内部統制の整備・運用・評価と課題対応等にとどまらず、通報窓口への通報内容等も共有され、重要性や緊急性の高いものは速やかに取締役に報告する体制を取っており、潜在的なコンプライアンスリスクの回避にも努めています。

役割

内部統制委員会では、内部統制の計画立案から整備・運用状況の評価と課題への対応といった内部統制に関する事項に加え、コウノイケ通報窓口の実績把握と全社展開が必要な事案への対応や、各部門から報告されるコンプライアンスリスクを内包する案件への対応などを担っています。特に緊急性や重要性の高い案件については個々の取締役に速やかに連携し、事案対応に当たる予定です。また内部統制委員会で検討された事項を事業部門に的確に展開していくことを目的として、支店長や関係会社代表らが構成員となる「内部統制推進部会」を下部機関として組織しており、グループ全体での内部統制活動・コンプライアンス活動を主導しています。

構成

取委員長: 社長執行役員

副委員長: コーポレート担当専務執行役員

委員: 専務執行役員、全本部長、常勤監査役、内部監査室長

社外委員: 弁護士1名、公認会計士1名

コンプライアンス推進体制図