安全・品質

基本的な考え方

KONOIKEグループは、「『人』と『絆』を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します」という企業理念を掲げています。中でもお客さまとKONOIKEグループとの間をつなぐ「絆」としては、「安全と品質」が極めて重要であると考えています。また、企業としての責務である業績向上はお客さまがKONOIKEグループの現場を信頼いただいているからこそ成り立つものであるため、KONOIKEグループでは、安全の確保と品質の維持向上と業績向上は三位一体と考えており、「信頼は品質が支え、品質は現場が支え、現場は安全が支える。」というスローガンを掲げて、全社での意識統一を図っています。引き続きお客さまから信頼を寄せていただくため、「安全と品質」に「技術」をかけ合わせることで、確固たる強みへと進化させていきます。また、刻々と変化する環境や課題に対しては、年次経営品質方針の中で柔軟に対応することで、さらなる業務の安全性確保と、品質の向上に努めています。

2025年 安全品質方針

- 行動前に危険予知ができる人づくり(教育)と、想像力を高めた効果的なKYの実施

- 全員参加のリスク低減活動の実施(ヒヤリハット等の危険源→小集団活動→改善)

- トラブル事例の水平展開と当事者意識をもった再発防止策の実施

- 心とからだの健康確保を目指した活動の実施

- 自ら考える安全活動(技術)の推進で、現場力の向上

| 目標 | 安全 | 休業度数率(本体・グループ会社) | 0.23以下 |

|---|---|---|---|

| 労災度数率(本体・グループ会社) | 1.60以下 | ||

| 協力会社休業災害 | 3件以下 | ||

| 交通 | 営業車両事故率(本体・グループ会社の自車車両) | 0.15以下 | |

| 業務連絡車、海外現法事故件数 | 3件以下 | ||

| 協力会社事故件数 | 3件以下 | ||

| 品質 | 重大品質事故(10万円以上) | 22件以下 |

安全に対する取り組み

安全品質活動体系

KONOIKEグループの安全品質活動は、年初に発表する経営品質方針に基づき展開します。本社の経営品質方針に基づき、各営業所で、当該年の活動を実行計画書に落とし込んだ後、SDCAのサイクルを回して活動を進めていきます。個別の課題が発生した場合は、解決するためのPDCAを回し、改善された手順が標準化された時点で、再度SDCAに戻り、活動を回す仕組みとなっています。また、上記の日常の安全活動とは別に、毎年本社安全品質部と各経営品質専任者・担当者が一緒になり、個別課題に対する取り組みを展開しています。2024年3月期においても昨年に引き続き、ヒヤリハット活動の活性化をテーマに取り組みました。各経営品質専任者・担当者が管轄する事業所の中から、対象事業所を選定し、ヒヤリハット活動を阻害する要因を4M5E分析した上で、どうすればヒヤリハット活動が活性化するのか対策を工程表に落とし込み、その工程表の進捗状況の確認を含め、本社安全品質部と各経営品質専任者・担当者が合同でWeb会議により、進捗確認を行う活動を展開しました。基本的に、安全品質活動は、各本部長の指揮命令のもと、支店長、各営業所長の順に展開する体制で進めており、各支店・関係会社に配置されている経営品質専任者・担当者が、経営品質本部からの個別サポートを受け、各営業所の活動支援を行っています。

安全品質運輸マネジメントシステム

KONOIKEグループでは、安全衛生・品質・運輸の各項目について、それぞれ確認ポイントを定め、各営業所の活動状況のチェックを行っています。この仕組みが安全品質運輸マネジメントシステムです。確認審査は、支店での確認を1回/年、本社での確認を1回/3年の頻度で実施しています。安全品質運輸マネジメントシステムでは、労働災害削減の観点から、小集団活動や指差呼称確認の状況、またリスクアセスメントなど現場第一線の活動系の審査に重点を置くとともに、労働安全衛生法が要求する安全管理体制の確立についても確認を行っています。また、審査認定の基準を3段階に分け、各事業所の安全活動レベルを見える化しています。

1.輸送の安全に関する基本方針

- 経営トップは輸送の安全確保が事業運営の根幹であることを認識するとともに、輸送の安全確保に主導的役割を果たす。

- 経営トップは社員に対し、輸送の安全確保が最も重要であるという認識を徹底させる。

- 輸送の安全に関する計画の作成、実行、チェック、改善(PDCA)を確実に実施し、全社一丸となって、輸送の安全性向上に取り組む。

- 輸送の安全に関する取り組みについての情報を公開する。

2.重点施策

- 輸送の安全確保が最も重要であるという認識の徹底と、関係法令および社内規定の遵守。

- 輸送の安全確保に有効な施設、設備への投資に努める。

- 輸送の安全確保に関する内部監査の実施と必要な是正措置を講じる。

- 輸送の安全確保に関する情報連絡体制の確立と、社内における情報の共有化を図る。

- 輸送の安全確保に関する教育、研修の実施。

- 継続的に契約している協力会社への安全教育研修の実施。

3.目標

「安全品質運輸マネジメントシステム」の的確な運用により、自車での加害及び自損事故「ゼロ」を目指すこととしております。自動車事故の状況は以下の通りです。

2024年3月期の自動車事故件数 内訳(KONOIKEグループ総数)

加害事故 21件

自損事故 6件

被害事故過失あり 1件

(内自動車事故報告規則第2条に基づく事故) 0件

- 2024年3月期は、輸送の安全確保命令、事業改善命令、事業停⽌処分は0件、⾃動⾞その他の輸送施設の使⽤停⽌処分も0件です。

2024年3月期の自動車事故率(1,000,000km走行あたりの事故率)

0.17

- 計算式:(加害事故件数+自損事故件数+被害事故過失あり)÷延べ走行距離×1,000,000km

輸送の安全に関する内部監査およびその結果

- 2024年3月期は64事業所の監査を実施

輸送の安全に関する内部監査の結果および改善措置の主な内容については、以下の通りです。- ①安全品質運輸マネジメントシステムが適切かつ、継続的に維持、適用されているか、その効果についての確認を行う。

監査全般の所見

事故防止に向け、適正な運行管理者業務に継続して取り組むこと。

重点監査事項の所見

計画的に実施している。

安全品質運輸マネジメントシステム評価

- 取組状況

- ①各事業所の安全活動取組状況の監査を実施して進捗状況を把握。

- ②安全品質運輸マネジメントシステムの運用により全事業所が法令遵守状況を自主評価し、評価に対して確認ならびに指導を実施し、再評価し適正な事業運営を支援していく。

- ③本社において、進捗状況報告会議。

- ④国土交通省等の主催する安全品質運輸マネジメントセミナーや安全に関する講演会へ積極的に参加し、情報収集に取り組んでおります。

- ⑤支店等からの事故情報を安全品質部において内容を分析し、事故を深刻度評価にしてランク付けを行い、社員にわかりやすく情報が伝わるよう改善し、また、情報のデータを分類して活用できる仕組みにしました。

なお2024年9月に、国土交通省より「運輸マネジメント評価」が実施されました。

中央安全衛生委員会

毎年2回、労使による中央安全衛生委員会を開催しています。会社側からは各事業本部長、支店長など27名、組合側は執行委員長を筆頭に16名、合計43名が参加しています。2024年3月期については、第1回を2023年7月、第2回を2023年12月に開催いたしました。年度前半に行われる第1回のテーマは、主に前年度の安全成績と事故の傾向および今後の課題と取り組みについて討議します。また、関係法令の改正情報や前年度の労働組合の活動状況についても共有します。年度後半の第2回は、上期の安全成績と事故の傾向および今後の課題と取り組みを協議するとともに、次年度の経営品質方針について討議、決定します。加えて関係法令の改正情報や上期の労働組合の活動状況についても共有しています。

安全体感教育

個人の安全意識向上を目的に2020年3月期より安全体感教育を実施しています。本教育では実機を使った挟まれ体験や、ミス防止に役立つ指差呼称の体験の他、VR(バーチャルリアリティ)を使った転倒災害体験、フォークリフトとの擬似接触体験等を実施しました。

VR研修は特に経験の浅い若年層と事故率の高い高齢層に対し、より現実的な事象を通じて、意識向上を図る目的で開始しました。また、業務で忙しい従業員に向けて、各事業所へ機材を持って出張する、出張体感教育も実施しました。

安全体感教育受講者数

| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |

|---|---|---|

| 961名 | 668名 | 1,009名 |

実際の映像による危険予知

これまで当社では、VR(バーチャルリアリティ)を活用して転倒災害体験やフォークリフトとの疑似接触体験を実施するなど、安全意識の向上に繋がる研修を重ねてきました。2024年3月期からはさらに当事者意識を持って安全意識を高めるため、実際に起きた事例を映像で確認する危険予知トレーニングを実施しています。これは加害・被害に関わらず、当社従業員が運転中に経験したニアミス事例の映像データを研修の教材とすることで、さまざまな状況下で危険が潜むことを理解し、どのように対応するべきか受講者一人ひとりが考えるというものです。先行して全車両にドライブレコーダーの導入が完了していたことから、既に300件を超える事例が映像で共有されており、この研修を通じて交通事故を未然に防ぐことを狙いとしています。

輸送の安全に関する設備などの導入

- LEDによる昼間点灯補助装置を全車に装着済みです。

- 運行記録計、ドライブレコーダーは全車に導入済みです。なおドライブレコーダーについては、2023年3月までにAI搭載型に切り替え済みです。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期に発見するため、2008年度から全運転者が2年に1回継続的に診断する体制を採っています。

居眠防止、漫然運転、健康起因による事故防止対策として、スリープバスター(居眠防止対策器具)、眠りスキャン(睡眠状態の状況の把握)また、モービルアイ(漫然運転・居眠対応)などの機器を活用し、事故防止対策に取り組んでいます。 - 適性診断

(独)自動車事故対策機構が開発したNASVAネットを、千葉・埼玉・群馬・茨城・神奈川・愛知・大阪・和歌山・熊本の事業所に計16台設置し、運転手の適性診断を実施しています。

ドライバーコンテスト

安全統括管理者に関する情報

安全統括管理者の選任

経営品質本部 本部長を安全統括管理者として選任しています。

安全統括管理者の責務

全社員に対し、関係法令などの遵守と輸送の安全確保が最も重要であることの意識を徹底させます。そして輸送の安全に関し、重点施策などの実施、管理体制の確立・維持、経営トップに意見を述べるなど必要な改善措置を講じて、輸送の安全に関する統括管理を行います。

その他の情報公開事項

従業員の健康のための取り組み

ストレスチェックの実施とメンタルヘルスケア

KONOIKEグループでは法定要件に沿って、ストレスチェックを行っています。ストレスチェックの結果、申し出があった場合は産業医との面談を実施し、改善に努めています。また、メンタルヘルスについては各営業所にメンタルヘルス検定ラインコースを取得した従業員2名を窓口として配置し、従業員に対する細かなケアができる体制を構築しています。

労働安全衛生に係る取締役会の監督

四半期に一度、取締役会において労働安全衛生に係る事項を報告しています。労働災害については、発生件数、被災者の経験年数、労働災害の種別などに分けて分析し、当該四半期の労働災害傾向やその傾向を踏まえた次四半期の取り組みを報告しています。自動車事故についても、発生件数、加害・被害の種別、営業車両・業務連絡車の種別、自車・傭車の種別などに分けて分析し、当該四半期の発生傾向を踏まえて、次四半期の取り組み事項を報告しています。また品質事故についても同様の報告を行っています。

労働災害に関するデータ(KONOIKEグループ計)

事故件数

- 自動車事故件数は被害も含む

労災度数率・休業度数率

品質に対する取り組み

お客さま満足への取り組み

品質はお客さまとの信頼関係をつくる非常に大切な要素であり、K-QMS(コウノイケ クオリティ マネジメントシステム)活動を展開しています。

お客さま訪問によるヒアリングなど、お客さまとのコミュニケーションの中から、お客さまのニーズを探り出し、年初目標を定めるとともに、安全品質運輸マネジメントシステムの中で進捗を確認しています。またトラブル発生時には、当該事業所で是正措置、予防措置を行った後、社内イントラで全社に伝達・共有し、同様のトラブルの再発防止を行うシステムとなっています。

内部監査員の養成

K-QMS活動では営業所間相互で内部監査を行っています。内部監査の目的は、定めたK-QMSが得意先要求や法規制に適合して構築されているか、その効果はどうか、などといった観点から制度の運用状況を確認することです。内部監査を実施するにあたってはその知識を持った内部監査員の育成が重要となり、年1回本社安全品質部主催の内部監査員養成研修を実施しています。

安全品質活動発表会

毎年4月に全社安全品質活動発表会を開催しています。 これは、前年度の活動の中から優れた活動を発表いただき、取り組み内容を全社員で共有する制度です。全国約200の事業所が各支店・関係会社内で予選会を行い、そこで勝ち抜いた事業所が各事業本部内の大会に進み、そこでさらに勝ち抜いた事業所が全社大会に進みます。2024年3月期は安全に関するものが2テーマ、品質に関するものが1テーマ、生産性向上に関するものが5テーマ、合計8グループの発表が行われました。

社内表彰制度

安全・交通・品質に関して優れた功績をあげた事業所・個人および優秀な活動を行った事業所に対しては、毎年5月の会社創立記念日に、表彰する制度を設けています。2024年3月期については、安全部門で23件、交通部門で44件、品質部門で36件、功労部門で19件、優秀活動部門で41件、安全品質活動発表会部門で8件の事業所・個人が表彰されました。

取引先との活動

パートナーシップ構築宣言

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかけることにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。

- 事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければいけないことを認識し取り組みを推進します。

- 地球温暖化など環境を巡る様々な問題が人類共通の課題であることを認識し、持続可能な社会を実現するため、世界の人々と協⼒して地球環境問題の解決に取り組みます。

2.「振興基準」の遵守

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣⾏(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣⾏や商慣⾏の是正に積極的に取り組みます。

①価格決定方法

不合理な原価低減要請を⾏いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を⾏うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた⾏動を適切にとった上で決定します。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を⾏います。

②手形などの支払条件

下請代⾦は可能な限り現⾦で支払います。手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60 日以内とします。

③知的財産・ノウハウ

「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」や、「契約書ひな形」を踏まえて取引を⾏い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の⽴場を利⽤したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

④働き方改革等に伴うしわ寄せ

取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を⾏いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。

3.その他

KONOIKE グループが社会に対して責任を果たし、信頼をいただくために、⼤切にしなければならない基本姿勢を定めた「企業理念」「経営品質宣言」「企業倫理規程」に則り、経営活動全般について、全ての法令を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって、「公明正⼤」に⾏動します。

制定日:2025年6月27日

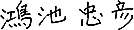

鴻池運輸株式会社

代表取締役会長兼社長執行役員

取引先との関係構築

業務遂行にあたっては、パートナー企業さまとの協業が欠かせません。安全・品質の向上について、想いを一つにするために、積極的なコミュニケーションを図っています。各営業所では、パートナー企業さまとの協議会を設けたり、同じテーマで安全活動を行ったりするなど、工夫をしながら一体的な活動を行っています。加えて、年に1回パートナー企業さまを訪問し、安全活動や品質活動、遵法の状況について情報を共有し、お互いのレベルアップを図っています。その際に「協力会社管理体制評価表」に基づき、トラック輸送事業各社さまについては、経営方針、事業計画、運行管理やドライバー、車両の管理状況、安全活動などについて確認させていただいています。また、構内請負、派遣のパートナー企業さまにつきましては、法的常備書類や各種保険加入状況、雇用契約に加え、安全衛生活動状況などの確認をさせていただいています。2024年3月期はパートナー企業さま300社の訪問をしました。

地域社会との活動

児童登下校時の見守り活動

小学校の近隣に所在する営業所では、児童の登下校時の見守り活動を実施しています。小学生の登下校の時間に合わせて従業員が通学路に立ち、横断歩道横断のサポートや声かけを行っています。トラックを使用する物流企業として、地元警察・自治体・小学校と連携し、児童の安全確保に日々努めています。

0905.jpg)

トラック乗車体験会の開催

交通事故の撲滅を願い、2019年より各地で子どもを対象としたトラック乗車体験会を開催しています。子どもたちに運転席に座ってもらい車内の様子を見てもらうと同時に、運転席からの死角を実際に目で見て確認してもらっています。また、併せて交通安全教室も実施し、トラックの内輪差やスピードと制動距離の関係などを説明しています。