2030年ビジョン実現に向けて奔走する技術革新本部の軌跡【前編】

KONOIKEグループは持続可能な社会の実現を見据え、物流業界においても社会インフラ的な役割を果たしながら、環境、人、技術の柱に基づく総合的な転換を進めてきた。

グループが2030年に目指す姿として掲げる「2030年ビジョン」では、「技術で、人が、高みを目指す」というスローガンのもと、「新技術の活用」「匠の暗黙知(人)」「革新の実現」をキーワードに高みを目指している。そして「新技術の活用」において、重要なポジションを担うのが技術革新本部だ。

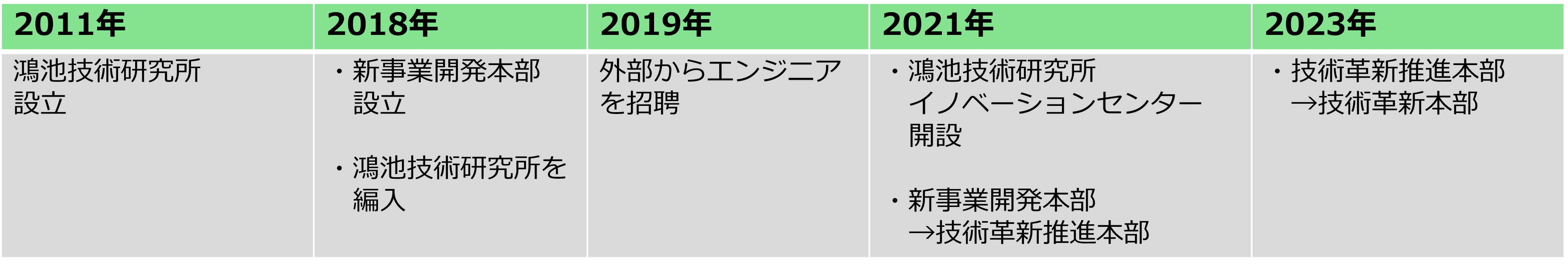

技術革新本部の現在に至るまでの道のりを振り返ると、2011年に社長室直轄で発足した鴻池技術研究所が始まりといえる。大阪と東京の2拠点で、新たな物流技術と現場業務負荷軽減のための研究が、大阪大学や東京海洋大学、企業と共同で行われた。単なる研究開発拠点というよりも、グループの理念を未来につなぐ基盤と考えられ、その後、2018年4月に、新事業開発本部が鴻池研究所を編入した形で設立された。

組織の名称変更などを経て現在に至るが、単なる作業の効率化が目的ではなく、人と技術が共生する仕組みづくりが重視されてきた。だからこそ、技術革新本部の目的の一つは「安全な現場づくり」だという。

「活動目的には優先順位があり、安全最優先が絶対条件です。続いて、作業の効率化、最後に将来を見据えた人材不足対策になります。現場の課題を起点に、それを解決するための新技術を研究・開発し、検証を経て実装となります。課題解決のための最善策を現場に導入するので、すべてがテクノロジーに紐づいているわけではなく、アナログな手法を採用することもあります。例えば、パレットを手前に引き出す際に使用する手鉤棒。重なっているパレットに専用棒を引っかけて手前に引くのですが、重量があるので相当な力が必要です。力を入れている時にそれが外れたら反動でケガをする恐れがあります。そのため、絶対に外れない道具や仕組みを考えるわけです」(則竹)

https://www.konoike.net/journal/detail/2025101400000.html