気候変動対策 / TCFD提言に基づく情報開示

はじめに

KONOIKEグループは気候変動が地球環境や人類、企業活動に影響を与える重要な課題であると認識しており、持続可能で豊かな社会の実現に貢献するためにも、地球温暖化の緩和に向けた活動を積極的に推進しています。KONOIKEグループは2022年6月にTCFDへの賛同を表明しました。

TCFD提言に基づく情報開示では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目が、開示推奨項目とされています。この項目に沿って当社グループでも取り組みを進めていくとともに、一層の情報開示の充実化を進めてまいります。

ガバナンス

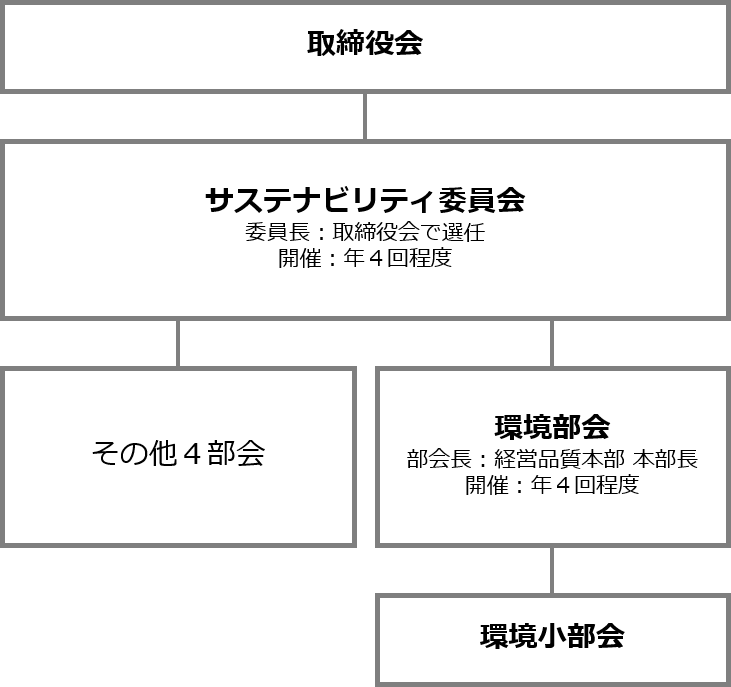

サステナビリティ委員会を取締役会の諮問機関として設置し、取締役会の監督のもと、気候変動に係る事項を含むサステナビリティに関する課題についての討議を行っています。

また取締役会では、同委員会の評価結果を踏まえ、KONOIKEグループの2030年ビジョンと中期経営計画で掲げる「環境」の非財務目標を策定しており、その進捗状況についてもモニタリングを実施しています。

なお、同委員会傘下の環境部会では、毎四半期、各本部の環境データをもとに本部ごとの環境取り組み状況について情報共有し、気候変動を含むそれぞれの課題に対する具体的な解決策を議論しています。また、同部会には社外有識者1名を招くなど、公正性・客観性の確保に努めています。

戦略

気候変動の顕在化による事業上のリスクや機会を特定するとともに、中長期戦略を策定しています。

(1)気候関連リスク・機会

| 分類 | 影響 | 時間軸 | 対応⽅針 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行 | 政策・ 法規制 |

炭素税の導入等に伴う租税負担増による業績悪化の可能性 | 中期 | 自社の契約電力は25年3月期までにすべてCO2フリー電力に切り替え済み。また、運行効率の向上・低炭素技術の導入により排出原単位の削減努力を継続 |

| 技術 | 政策変化や法規制の強化に伴い、低炭素に資する新技術導入の必要性が高まり、設備代替・新設コストが嵩む可能性 |

短・

中期

|

|

||

| 物理的 | 急性 | 台風・河川氾濫等の気候変動に起因する災害が増加し、自社拠点が被害を受け、事業継続が危ぶまれる可能性 | ⻑期 | BCPの高度化(災害対応工事、移転、停電・断水対策等)を図る | |

| 慢性 | 気温上昇に伴う労働環境の暑熱化による生産性悪化、および採用困難化の可能性 | ⻑期 | 暑熱環境下でも労働負荷を軽減する施策(冷風機・ネッククーラー等)を講じ、労働衛生を維持すると同時に、技術導入・DX化による省人化も推進 | ||

| 機会 | 資源効率 | CO2排出削減等の環境対応強化による顧客への訴求力獲得を通じた取引機会拡大の可能性(逆に、うまく対応できなければ取引機会を失う可能性) | 短・ 中期 |

運行効率の向上、製造・サービス提供プロセスの生産性向上や、モーダルシフト・共配の推進等 | |

| 新市場 | CO2排出削減への取組が進む社会において市場の拡大が予想される事業領域・分野への進出の可能性 | 短・ 中期 |

業界ごとに成長分野を見極め、機会の獲得に向けた情報収集や経営資源の拡充を図る | ||

(2)シナリオ分析

①シナリオ分析(定性)

産業革命以前と比べた気温上昇が2℃(1.5℃)程度にとどまる(≒世界的に脱炭素の取組が進行する)場合と、4℃以上に到達する(≒世界的に脱炭素の取組が進まなかった)場合の2つのシナリオで当社がどのような影響を被るか(どのようなリスク・機会が考えられるか)を「全社共通要素」「機能別要素」「業界別要素」に分けて分析し、また2つのシナリオいずれの世界が実現しても持続的に事業を営むために必要な取組の方向性を「対応方針」にて考察しました。

(概要)

- 全社共通要素としては、自社拠点の災害リスクの他、CO2排出強度の高い物流関連及び環境関連のリサイクル業務に関するCO2排出低減施策を重要事項と捉えています。これらに対応できない場合に顧客との取引が縮小する可能性がありますが、適切に対応できれば取引機会拡大につながり得るため、これを最も重視すべき要素と考えています。

- 機能別では物流関連と請負関連の2つに分けられます。物流関連では、運行効率の向上と低炭素対応車の導入、請負関連では、生産性の向上とそれを通じた製造プロセス上の廃棄物の低減、低炭素に資する設備の導入のほか、顧客のサプライチェーン混乱時に高まると予想されるアウトソーシングニーズをつかむことがポイントとなると考えられます。

- その他下表に記載の通り、業界別に固有の要因があります。

| 分類 | 2℃ (1.5℃)シナリオ | 4℃シナリオ | 対応⽅針 | |

|---|---|---|---|---|

| 備考 | GHG排出量の削減が実現し、気温上昇が抑制された世界を想定(主に移行リスクが顕在化) 【主な事象・前提】

|

現行のビジネス慣行(BAU)が継続し、GHG排出削減に関する対策が講じられなかった世界を想定(主に物理的リスクが顕在化) 【主な事象・前提】

|

2℃/4℃それぞれの世界で起こり得ることを念頭に、どのようにリスクを低減/機会を獲得していくかに関する方針を考察 | |

| 全社共通要素 | 【リスク】

|

【リスク】

|

【2℃】

|

|

| 機能別特殊要素 | 物流関連 | 【リスク】

|

【リスク】

|

【2℃&4℃】 運行効率(積載効率、実車率、実働率)の向上によるエネルギー使用量の削減。モーダルシフトや静脈物流等の機会を捉えることを含め、投資原資を獲得し、低炭素な次世代技術が普及次第、適時導入できる体制を整える。また、次世代技術の普及フェーズでは導入コスト料金改定による一部収受も実現できるよう顧客とのパートナー関係維持・構築に努める |

| 生産・サービス請負関連 | 【リスク&機会】 生産設備の低炭素技術の導入(コスト増&顧客への訴求力獲得) |

【リスク&機会】 暑熱環境の悪化による生産性悪化・採用困難化/顧客のアウトソーシングニーズの高まり |

【2℃】

|

|

| 業界別特殊要素 | 鉄鋼 | 【リスク】

|

【リスク】 気温上昇に伴う水不足に起因する操業への悪影響 |

【2℃】

|

| エンジニアリング | 【機会】 再エネ関連工事の受注 |

【リスク】

|

【2℃】 再エネ関連工事業務への参入・受注機会の探索。そのための従業員教育の充実、技術者の採用増強を図る |

|

| 食品 | 【リスク】 フロン排出規制の強化、機器代替コストの増 |

【リスク】

|

【2℃】 概ね、全社共通要素と同様。即ち、物流関連は運行効率の向上、低炭素車両への代替、請負関連は生産工程の効率化、低炭素に資する生産設備の導入(廃棄物の低減)に努め、顧客との取引機会の拡大を目指す |

|

| 食品プロダクツ | 【リスク】

|

【2℃】 概ね、全社共通要素と同様。即ち、物流関連は運行効率の向上、低炭素車両への代替、請負関連は生産工程の効率化、低炭素に資する生産設備の導入(廃棄物の低減)に努め、顧客との取引機会の拡大を目指す |

||

| 生活 | 【機会】

|

【機会】 気温上昇による空調機器の需要増 |

【2℃】 テクノサービス大阪・草加を中心に、太陽光発電等の省エネ設備の設置業務(自家使用・外販)の拡大を図る。また、クリーンエネルギーに係る製造・運搬等の事業機会を捉える |

|

| メディカル | 【機会】 ディスポ医療機器、材料の再資源化、再生使用化等による取り扱い機器・材料類の増加、取り扱いの増加 |

【機会】 災害増→防災関連救援物資類、サービス等の拡大の可能性。 |

【2℃】 省資源、再生利用化の機運を活用し、取扱商材の拡大に向けたサービス等の開発を進める |

|

| 空港 | 【リスク】

|

【リスク】 気温上昇・異常気象多発に伴う労働環境悪化による人材確保への影響 |

【2℃】 各空港のインフラ整備方針・計画を反映した脱炭素車輛の導入、省人化・無人化推進による効率的運営体制の構築と労働環境の改善 |

|

②シナリオ分析(定量)

上記(1)で洗い出したリスク・機会項目のうち「炭素税影響」について、国際エネルギー機関(IEA)のWorld Energy Outlook2021を参照し自社に与える影響額を試算しました。ただし、本分析は現時点で可能な取り組みとして試算を行ったもので、あくまで大まかなイメージを示したに過ぎない点にご留意ください。

炭素税影響の分析結果

| 検討ケース | 2030年 | 2050年 |

|---|---|---|

| 影響額 | 影響額 | |

| 非対応(BAU)ケース | ▲36~42億円 | ▲50~92億円 |

| 会社目標達成ケース | ▲23~27億円 | 影響なし |

(注)上記は下記前提に基づき各年の想定CO2排出量と備考2の炭素価格を単純に掛け合わせて算出した数値。

(備考1)各ケースの説明

| 検討ケース | 内容 |

|---|---|

| 非対応(BAU)ケース | 概ね24/3期実績の排出原単位のまま2030年・2050年を迎えたケース |

| 会社目標達成ケース | 会社目標(2030年:35%削減(2018年度比)、2050年カーボンニュートラル)が実現できたケース |

(備考2)炭素価格の前提

(単位:円/t-CO2)

| 前提 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |

|---|---|---|---|

| STEPS*1 | 18,203 | 19,568 | 20,478 |

| NZE*2 | 21,237 | 31,096 | 37,923 |

- Sustainable Development Scenario。WEO2023で設定されている、既に世界で公表・実施されている政策イニシアティブなど、各国政府の現在の計画を組み込んだシナリオ

- Net Zero Emissions by 2050 Scenario。WEO2023で設定されている産業革命前からの温度上昇を1.5℃以内に抑えるシナリオ

(注)炭素価格については、STEPSはEUの値を、NZEは「ネットゼロ目標を持つ先進国」の値を1USD=151.69円で換算

(備考3)2030年・2050年の業績・CO2排出量の前提

- 2024年3月期の当社グループ各事業におけるCO2排出量・CO2排出原単位に基づき、将来の事業計画(2030年ビジョン)が実現された場合の2030年度CO2排出量を算出した。またその時点から2050年まで日本国全体の成長率(CAGR1%)並みで当社グループが成長すると仮定した場合の2050年時点の売上高を算出した。

- 2030年・2050年のCO2排出量は備考1の各ケースの前提に従い算出。

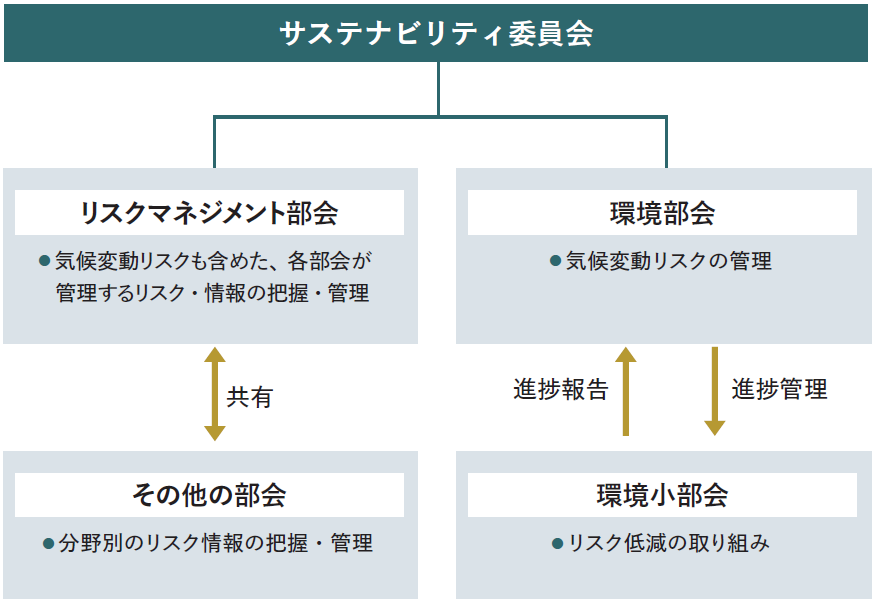

リスク管理

全社にわたるリスク情報は、気候関連リスクは「環境部会」で、その他のリスクは、各部会からの情報を集約する形で「リスクマネジメント部会」(部会長:全社のリスクマネジメント担当)で把握・管理しています。

気候関連リスク・機会の識別・評価については、まず事務局部門(環境、経営企画、総務、財務経理等)にて、当社グループにとって関連の深い機会項目の洗出し、および機会発現の時間軸、影響度・発生確率の評価を実施したのちに、「環境部会」傘下の「環境小部会」を通じ、各事業部門で考えられる機会項目の抽出、および時間軸、影響度・発生確率の評価を実施しています。これらを事務局部門にて集約し、グルーピング・整理作業を経て上記の一覧表に取りまとめました。

気候関連リスク・機会の管理については、環境部会傘下の「環境小部会」にて、リスクへの対応や機会獲得に関わる各本部における取り組みの進捗について定期的に報告されています。それに応じ、リスクや機会項目の洗替え・更新などを継続的に実施しています。同内容は環境部会に報告後、リスクマネジメント部会にも報告しています。

指標と目標

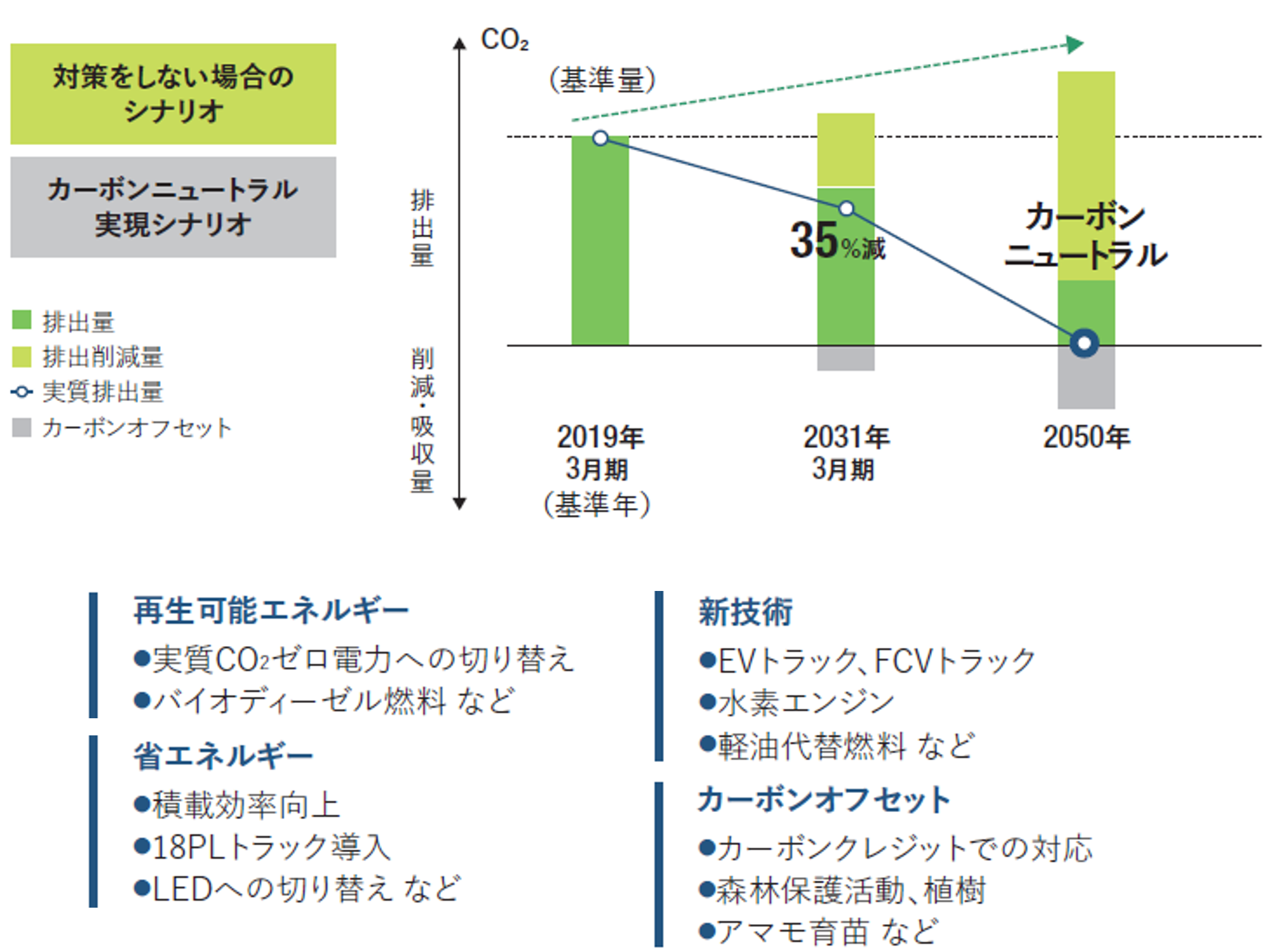

カーボンニュートラル実現に向け、まずは2025年3月期末までに、自社契約電力はCO2フリーの電力への切り替えが完了しました。加えて、燃費改善などの省エネ活動の推進や定期的な車両の代替、加えて一部拠点においてはバイオディーゼル燃料やEVトラックの導入も開始し、2025年3月期の2019年3月期比20%削減の目標は達成しました。この達成には、一部子会社の操業状況低下の影響も加わり、この要素を除くと24.7%の削減となります。

今後はグループ全体での業務の拡大や、上述の子会社の操業も回復する見込みのため、さらなる取り組みとして業務連絡車のEV代替・太陽光パネル設置、各種省エネ施策等CO2排出量削減に資する取り組みも行っていきます。

CO2排出量実績

| 2025年3月期 | 範囲 | 目標に対する達成度 |

|---|---|---|

| 101,978t-CO2e | Scope1 | 2019年3月期比35.2%削減 |

| 23,915t-CO2e | Scope2 |

- GHGプロトコルに基づき算定

- Scope2はマーケット基準

CO2排出量削減目標

| 時期 | 目標 | 対象 | 範囲 |

|---|---|---|---|

| 2028年3月期 | 28%削減(2019年3月期比) | 鴻池運輸㈱および国内連結子会社 | Scope1・2 |

| 2031年3月期 | 35%削減(2019年3月期比) | ||

| 2050年 | カーボンニュートラルを目指す | ||

CO2排出量の削減イメージ