生物多様性の保全を目指して

”海のゆりかご”アマモを育てるKONOIKEの取り組み

KONOIKEジャーナル

0

アマモは日本各地の沿岸域に分布する海草の一種です。海中で花を咲かせ種子によって繁殖する海産種子植物で、光合成によりCO2を吸収して成長するため、水深の浅いところに多く生育します。

ー アマモの役割

①アマモが稚魚の隠れ場所になります。また、アマモが多く集まるアマモ場はプランクトンなどの魚の餌が豊富であることから、多様な生物の生息場所にもなります。

②富栄養化の原因となる窒素やリンを吸収するので、水質の浄化・向上につながります。

③光合成をおこないCO2を吸収することから、CO2の吸収源「ブルーカーボン」として注目されています。

ー アマモの今

沿岸域の開発によってアマモ場の面積は減少しており、大阪湾でもアマモ場はほとんどなくなっています。

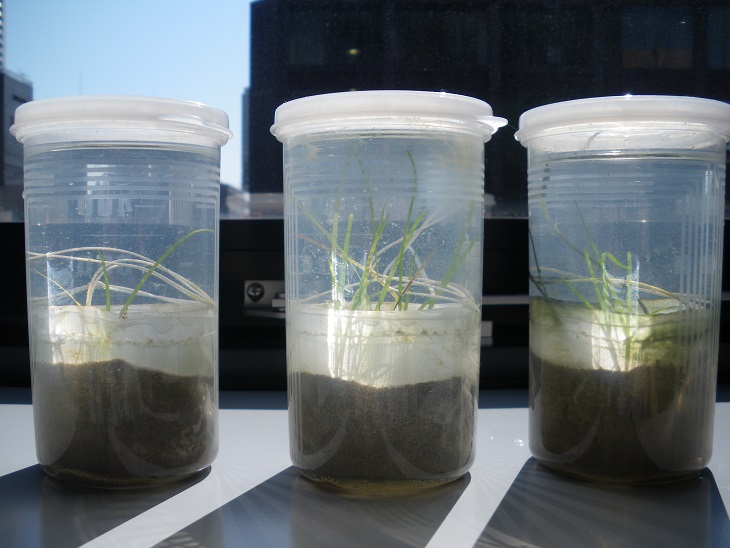

11月ごろ、高さ15㎝程の容器の中に砂浜の砂と人工海水を入れて疑似的な海の環境を作り、そこにアマモの種を植えます。

12~1月になり気温が下がってくると容器の中で発芽し、3月ごろには青い本芽が伸びる様子が見られます。

ここ数年は、大阪府岸和田市沖にある人工島(ちきりアイランド(阪南2区))の干潟に移植し、徐々に定着してきています。移植したアマモは1㎡あたり年間232.1gのCO2を吸収します。よって、これまで当社が移植したアマモによるCO2吸収量は、約150本で479gになると試算しています。